蔵の紹介

山廃と生酛について

山廃や生酛(きもと)についてお話しする前に、日本の酒造りの歴史を少し振り返ってみたいと思います。おそらく縄文後期には人が穀物を口で噛み壺に集めて、野生酵母によってアルコール発酵を行う「口噛み酒」が起源と言われています。

『古事記』や『日本書紀』にも「酒」の文字が見られ、古い時代から醸されていたのがわかります。江戸時代初期には今の酒造りのベースとなる技術が確立されて、「生酛」も大阪を中心に全国に広がったと言われています。「山廃酛」は明治時代に「速醸酛」と同じ時期に開発された造り方です。

私が山廃や生酛に魅了された理由の一つは、速醸にはない酒母の中で起こる微生物の遷移です。速醸酛は仕込み段階で「乳酸」を入れるので、酒母の中で活躍するのは主に酵母だけです。それに対して山廃、生酛は、酵母だけでなく、乳酸菌や硝酸還元菌など必要な微生物が必要なタイミングで登場し、バトンタッチをしていきます。そして、しっかりとした麹を造り、酒母の糖分濃度をあげてやり、尚且つ乳酸菌による大量の酸、硝酸還元菌によるプロテクト効果、この3つのバリアで酵母だけが純粋に、他の菌に汚染されることなく強く育てることができます。そうして醸された山廃、生酛のお酒は旨みと透明感を併せ持ち、熟成に耐えうる奥深い味わいになります。まさに山廃、生酛は私たちの目指すお酒にぴったりな造り方なのです。

蔵人とその仕事

古くから酒造りは蔵人たちが、蔵に泊まり込んで仕事をしていました。私たちもそのスタイルに習って泊まり込みで仕込みをしています。3食共にし、約5〜6ヶ月を過ごします。もしかしたら家族よりも多くの時間を過ごしているかもしれません。

なぜなら「心配になったらすぐに見に行ける」この環境がとても大切だからです。夜、静かな中で麹や酒母の様子、醪の発酵している音など、そこにはあらゆる情報が詰め込まれています。人間の5感を最大限に生かし、時には第6感も必要になるときも。微生物からの情報を正確に素早くキャッチし、対応することが必要です。それには泊まり込んでいた方が良いし、実は体への負担も少ないです。毎回食事を共にすることで、働く仲間がどんな考えを持っているのか?好きなこと、嫌いなことなど。酒造りはチームワークなしにはできません。仲間のことをお互いに知り、助け合い「良いお酒を造る」という目標に向かって共に歩んでいくことが大切だと考えています。

酒造りの工程

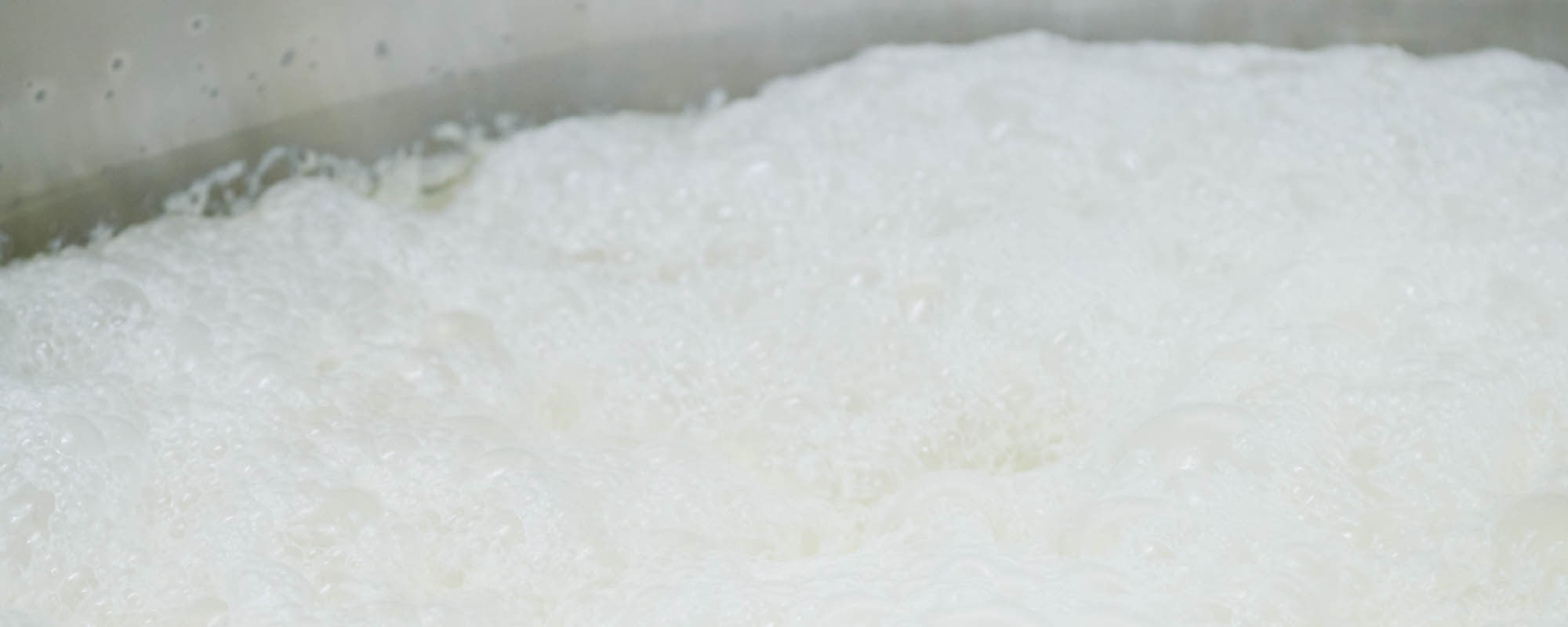

洗米・浸漬

最初が肝心です。特に洗米後の「浸漬」どのくらいの量の水をお米に吸わせるのか(吸水)によって麹の出来や、お米の溶け具合が決まってきます。その年のお米の状態、白米水分、精米歩合によっても吸水率は変わってきます。目的のお酒の味わいに合わせて吸水を決めていきます。

蒸し

一般にみなさんはお米を食べる時には「炊く」という作業をしますが、お酒造りの場合は「蒸す」という作業をします。お米の中はふんわりしていて、外側はさらっとしている「さばけ」の良い蒸米を得ることが大切です。しっかりと蒸すことで、麹の酵素が効きやすく、お酒が出来上がった時の香りのもとになる成分も作ります。

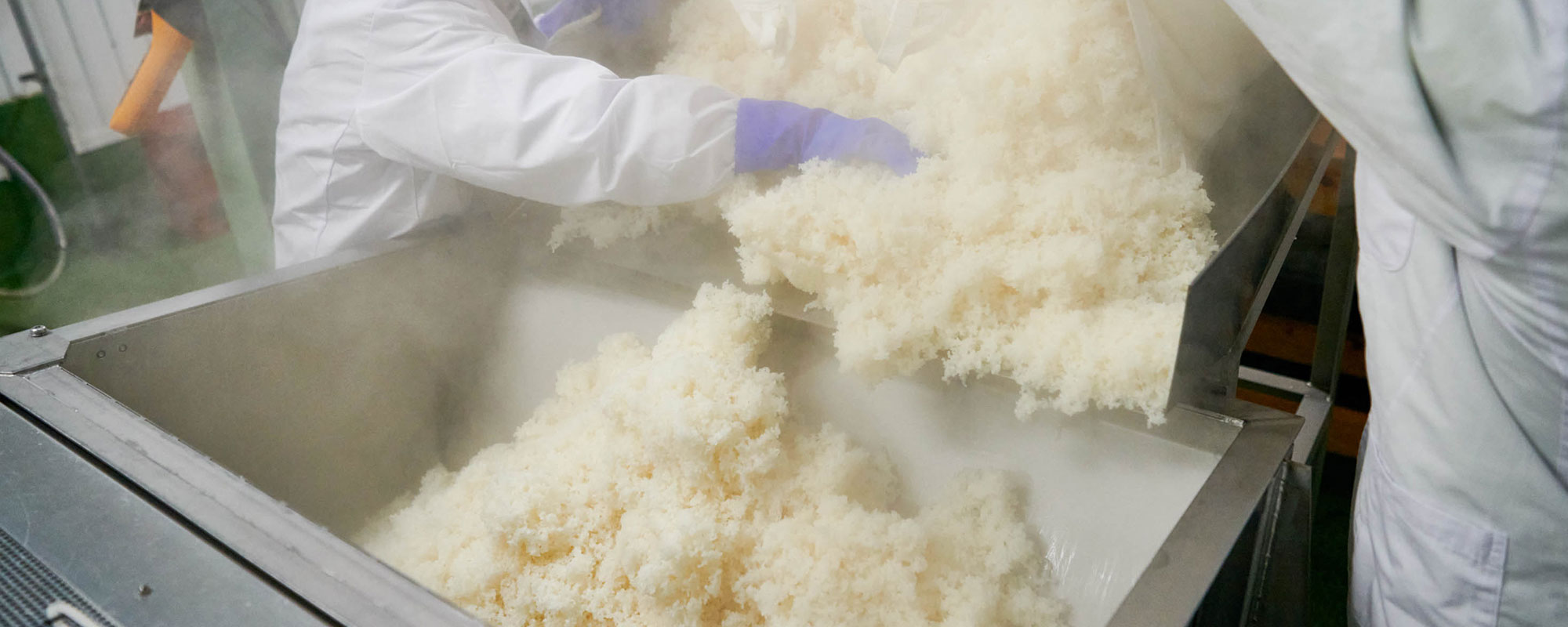

麹

酒造りの中で最も難しく、最も重要なところです。麹の出来によってお酒の味わいが90%以上決まってしまうと言っても過言ではありません。味わいを大きく左右するだけでなく、良い香りを出すにも麹が大切です。

農口杜氏より教わった「膨らませ、乾かせ、老なせ」つまり、麹菌が米の中心部へ繁殖し、そこから出てくる水分を上手に飛ばしていく。そして麹を食べた時に甘味ではなくて「旨味」に変わるまで待つ。

私たちが目指す「旨みがあってキレの良い酒」はこの麹造りが大きなポイントです。

酒母

酒母の定義とは「健全で活性のある酵母を多量に含んでいること」です。

強い酵母を育てるには、栄養豊富だけど、生きて行くのにちょっとだけ辛い環境をつくります。特に山廃、生酛では濃糖、多酸、高アルコールと微生物が増殖するのには厳しい環境です。このような環境で育つことで強くなります。

強い酵母は醪後半でも発酵のバランスが良く、これは「キレの良さ」を創り出す大事なポイントになります。

醪

目的の麹、元気な酒母、掛け米と水を仕込んだら、あとは彼らに任せてバランスの良い発酵を手助けするだけです。一度仕込んでしまったら、後戻りはできません。醪の表情を見ながら酵母たちの体調を毎日確認し、発酵温度の調整を行います。そして搾るタイミングまで持っていきます。

搾り

ここはゴールではなく折り返し地点です。搾るタイミングは分析値もありますが、全てはテイスティングで決めます。口に入れた時に甘さがどこまで残るか?この甘さがなくなって旨みが出てきたところが搾るタイミングです。このお酒がいつ頃出荷されるのか?どのくらいの熟成期間を想定しているのか?やや遠い未来を見据えて搾ります。焦ってはダメ。悩んだら一日待ちます。

熟成

神様からのご褒美です。ビン詰をし冷蔵庫や地下の貯蔵庫で味わいが整うのを待ちます。熟成による味のきめ細かさや滑らかさはフレッシュなお酒にはない深い奥行きを持ちます。最低でも1年〜3年。お酒の種類や状態によって熟成させていきます。瓶で貯蔵することで安定した熟成が行えます。派手さはありませんが、お料理と寄り添うお酒になります。